2024 臺灣總統候選人能源政見概要

2024 臺灣總統候選人能源政見概要

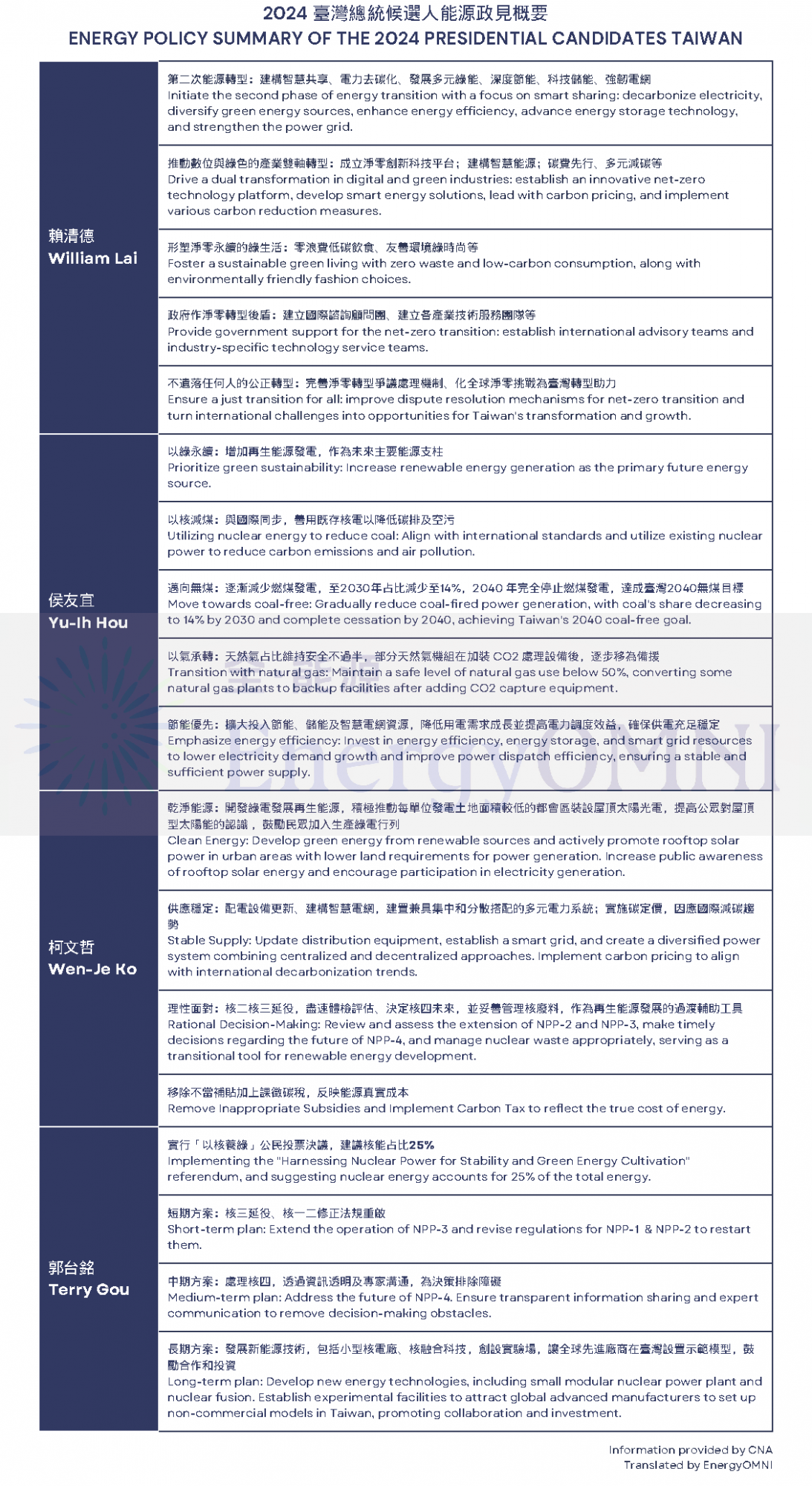

摘要臺灣 2024 四位總統參選人政見,鴻海創辦人郭台銘認為,臺灣 90% 以上的能源依賴進口,而電力供應是工業和各行各業投資與發展的基礎。然而但臺灣的停電跳電狀況越發頻繁,缺乏穩定電力供應將衝擊各大產業,因此,郭台銘認為臺灣勢必要調整能源政策,否則未來將面臨極大風險。郭台銘認為,貿然捨棄任何一種重要能源是相對危險的,包含核能在內,目前仍應以穩定電力供應為首要目標。其政見概要如下:

1. 提出短中長期能源政策,並建議核能占比 25%:郭台銘表示,短期方案先讓核三在三年內退役,並爭取核一、核二能在最短時間內重啟運轉,如此可以增加大約 15% 的電力供應;而中期目標則處理核四;長期則朝發展新能源技術邁進,包括設立小型核電廠、核融合科技,促進全球廠商與臺灣的合作與投資。

2. 實行「以核養綠」公民投票決議:郭台銘認為,臺灣應效仿日本恢復核能,以爭取足夠的時間來培養再生能源以及其他相關技術的發展。關於新能源技術,除小型核電廠之外,也涵蓋像是地熱技術這樣的臺灣原有的優勢資源,或是全世界正在關注的海洋能發電研究等。

民進黨總統候選人賴清德提出淨零轉型 5 大策略,即「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「推動永續綠生活」、「政府做淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」來達成臺灣 2050 淨零轉型目標。賴清德鼓勵全民一起做「深度節能」,將電力用得更加聰明且有效率。透過擴大「節能福利」,包括補助高能效家電設備,建立「以租代買」節能設備租賃等服務,促進全民共同參與,降低能源支出。其五大策略概要如下:

1. 第二次能源轉型:著重發展多元綠能,例如氫能、生質能、海洋能等,目標希望在 2026 年到 2050 年達成電力去碳化,2026 年目標燃氣 50%、燃煤 30%、再生能源 20%;2050 年達再生能源占比 60% 至 70%、氫能占比 9% 至 12%、燃氣占比 20% 至 27%。

2. 數位與綠色產業雙軸轉型:成立淨零創新科技平台,打造節能產業,並結合現今AI技術,擴大能源資訊管理系統布建,接軌國際能效標準及擴大節能福利。包括科技儲能,強韌電網,2026年至2050電力去碳化。

3. 形塑淨零永續綠生活:包括鼓勵零浪費低碳飲食、服務取代購買、參與全民對話溝通,成立氣候變遷互助聯盟。環境方面提倡以友善環境為重點的綠色時尚;在未來新建屋也推廣健康節能綠建築,以及交通方面提倡低碳運輸網絡。

4. 政府將作為淨零轉型最強而有力後盾:為協助產業進行低碳轉型,針對無法獲得相關技術與資訊的企業,賴清德提出具體策略,包括建立國際資訊顧問團,以及各產業技術服務團隊,提供產業技術服務,輔導企業進行碳盤查,並針對碳定價與各領域淨零技術進行諮詢。

5. 不遺落任何人的公正轉型:完善淨零轉型爭議處理機制,轉化全球氣候變遷之挑戰為臺灣淨零轉型之助力。

國民黨總統參選人侯友宜在能源政見方面,著眼在「全民不缺電」,主張將核能列入能源選項,並提出五大能源政策,即「以綠永續」、「以核減煤」、「邁向無煤」、「以氣承轉」、「節能優先」。侯友宜表示,臺灣在過去經濟起飛其中一個原因是有穩定的基載電力,而作為基載電力來源之一的核能在過去扮演重要角色,最高峰曾達50%占比。現因推動非核家園,核能占比剩不到1成。其政見概要如下:

1. 以綠永續:目標放在穩健發展再生能源,以作為未來臺灣的主要能源支柱,逐步取代高碳排發電。

2. 以核減煤:善用核能價值,以降低碳排及空污。

3. 邁向無煤:以能源安全與電價穩定為考量,初期運用燃煤發電維持穩定,逐步減少高碳排燃煤發電,目標為2030年燃煤占比減少至14%,2040年完全廢止燃煤發電,達成2040無煤臺灣的目標。

4. 以氣承轉:基於確保國家安全及供電無虞等因素,天然氣占比應維持安全不過半,未來部分天然氣機組在加裝CO2處理設備後,逐步移為備援。

5. 節能優先:擴大投入節能、儲能及智慧電網的資源,降低用電需求成長並提高電力調度效益,確保供電充足及穩定。

民眾黨總統參選人柯文哲指出,臺灣必須大幅增加再生能源佔比,讓「零碳產業」成為「臺灣10年願景工程」,且須在10年內達成電動車輛及充電樁數量5倍成長,以及國家電網智慧化,讓乾淨、穩定、永續、效率成為臺灣能源的代名詞。柯文哲認為,能源配置的多樣性與穩定是關鍵,而核能為重要的基載電力來源,因此主張將核二、核三延役,並盡速體檢核四。柯文哲進一步指出,核一廠已除役多年,許多配件難以取得,延役核一緩不濟急,也徒增社會紛擾。其相關能源政策概要如下:

1. 乾淨能源:開發綠電發展再生能源,積極推動每單位發電土地面積較低的都會區裝設屋頂太陽光電,提高公眾對屋頂型太陽能的認識 ,鼓勵民眾共同加入生產綠電行列。

2. 供應穩定:更新配電設備以及建構智慧電網,建置兼具集中和分散搭配的多元電力系統;實施碳定價,因應國際減碳趨勢。

3. 理性面對:核二核三延役,並盡速體檢核四,評估其未來可能性;妥善管理核廢料,作為再生能源發展的過渡輔助工具。

4. 移除不當補貼加上課徵碳稅,反映能源真實成本。

新聞編譯:EnergyOMNI

參考來源:中央社|商業周刊